2011年森林施業研究会現地検討会(奈良合宿)のお知らせ

吉野スギ林 (撮影:奈良県森林技術センター 和口 美明氏)

【テーマ】

(1)吉野林業の現在

(2)大台ケ原森林生態系へのシカの影響

今回は、奈良県森林技術センターのご協力をいただき、いよいよ吉野を訪ねます。長く近代日本における針葉樹人工林施業の手本となってきた吉野林業を学ぶとともに、林業構造が変わる中での伝統的林業の苦悩についても議論したいと思います。また、吉野に隣接する大台ケ原は、早くからシカの増殖がトウヒなどの天然林へ与える影響が懸念され、研究されてきたところです。現地を歩きながら、その成果などを学びます。

「吉野林業全書」(1897)より 大台ヶ原のシカ(撮影:伊東宏樹氏)

【行程】*予定は現時点のもので、部分的に変更されることがあります。

9月19日(月・敬老の日)

13:20 集合

近鉄橿原神宮前駅 東口駅前ロータリー

- 東日本の方は京都駅12:20発の近鉄特急(要特急料金)橿原神宮前行きに乗車いただければ13:13に到着します。

- 下車駅は「橿原神宮西口」ではありません。お間違えないようお願いいたします。

現地 吉野ではヒノキの多い黒滝村で、中野林業の山守をされている大西耕平様に話を伺います

夜 セミナー

宿泊 吉野町吉野山「花夢・花夢(かむかむ)」

9月20日(火)

午前 現地

- 吉野木材協同組合連合会市場見学。ちょうど市日の間際です。

- 川上町高原の高齢スギ人工林など

午後 現地

- 岡橋林業所有林見学

夜 セミナー

宿泊 大台ケ原「心・湯治館大台ヶ原(旧・大台荘・大台山の家)」

9月21日(水)

午前 現地

- 大台ケ原 シカと森林の相互作用調査地など

12:00ごろ

解散 近鉄橿原神宮前駅 東口駅前ロータリー

【参加費】 20,000円程度(予定)

【参加申し込み方法】

下記申込書により担当者までE-mailで申し込みください。

締め切りは,8月26日(金)厳守でお願いします。

【担当者・問い合わせ】

大住 克博(森林総合研究所関西支所)

E-mail:osumi@ffpri.affrc.go.jp

電話:075-611-1357

Fax:075-611-1207

*不在がちですので、お問い合わせはメールかファックスでお願いします。

申込書 ***********************************

氏名:

所属:

連絡先: ℡: E-mail:

参加日: 9/19 9/20 9/21 (○印記載)

行きの交通手段: 車 鉄道 その他( )

車で参加の方: 運転手以外( )人まで同乗可能

橿原神宮前以外の集合離散場所をご希望の場合は以下に詳細をお知らせください

セミナー発表希望: なし あり「 (タイトル) 」その他(意見,希望など)

****************************************

【その他】

- 申し込みは早目にお願いできると助かります

- 部分参加の方はご相談ください。

- 行程内の移動は,自動車に分乗していただきます。近県の方は,自動車での参加と同乗にご協力ください。

- セミナーでの発表テーマは,森林・林業に関することであれば自由とします。地元の話題,旅行記,研究発表など積極的な発表を期待します。

- 都合により行程の一部を変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

長野県栄村にあった巨木林の記録

小山 泰弘

1:はじめに

近年、森林の公益的機能に対する関心が高まる中で、針葉樹林を伐採して天然の広葉樹林へ回帰させるような動きも見られる。天然林への回帰を目標とした場合には、極相林が一つの目標となり、極相を構成する樹種組成は、冷温帯地域ではブナやミズナラと言ったように、それぞれの地域である程度把握されている。

しかし、これらがどの程度のサイズで極相の森林を構成するのかについては情報が少ない。例えば、日本三大美林の一つに数えられる木曽ヒノキについても、江戸期から300年以上が経過したことからそろそろ老齢期に入ったとする見解と、過去に伐採された大径僕は、もっと年輪が多かったとする意見があり、300年生のヒノキ林でも現在がどのような発達段階に位置しているのかは定まっていない。

この原因として、日本では古くから人間活動が積極的に行われ、数多くの木材資源を利用してきたことから、私たちが現在見ている森林は、天然林とは言っても太古からの森林が極相のままに維持されてきたようなものはなく、何らかの人手が関わった姿を見ていることが大半である。

天然林への回帰を森林の目標に据えるのであれば、人間の影響を排除した状態で行き着く先にある森林にできるだけ近づけることが、目標林型となると思われるが、この姿を現在の森林から想像することは難しい。特に、人為の影響を非常に多く受けた里山と呼ばれる人家近くの森林ではその影響が顕著である。

現在の姿から目標林型の想像ができなければ、伐採される前の過去の森林をふり返る必要があり、歴史的な見地から検討することが必要である。

人間活動による影響をできるだけ排除するためには、できるだけ古い時代に遡ることが望ましいが、古い時代ほど史料の保存性は悪くなるうえ、中世以前は古文書等の史料も極めて少ない。一方、近世以降は古文書も多く残されており、村の生活などを記録した帳簿類も書き残されるようになったことから、詳細な史料をたどることも可能である。

今回、長野県の栄村に残る島田汎家の近世史料から、森林の構造が把握できる史料が発見できたので、これを解析することとした。2:古文書に残された森林情報とは

今回事例とした、島田汎家文書は、長野県北部の箕作村(現栄村箕作)の名主であった島田家が江戸時代から明治時代にかけて残した数千点文書群である。

島田汎家文書は、栄村村誌や長野県史などでも紹介される近世の重要な史料であるが、文書の点数が非常に多いことから、これまでは断片的にしか紹介されていなかった。しかし、大学共同利用機関法人の総合地球環境学研究所が、平成22年度まで実施した「日本列島における人間-自然相互関係の歴史的・文化的検討」というプロジェクトで、山村の生活や生業に関する研究が行われ、島田汎家文書の中からこれらの研究に関係すると思われる多くの史料が翻刻された。

翻刻された史料を読み解く中に今回紹介する、江戸時代の箕作村にあった御林(おはやし)の記録が残されていた。

御林とは、江戸幕府が管理した森林の総称である。森林から供給される木材は、城をはじめとする住宅建築や、日々の燃料、船舶など生活に欠かせない材料として貴重な資源であった。このため、江戸幕府は大径木が残されているなど資産価値が高いと考えられる多くの森を「御林」として指定し、盗伐などを防ぐとともに、必要に応じて切り出せるように管理をしてきた。

御林の管理は、実際には村の名主などに委託されていたが、どのサイズの樹木がどの程度生育しているのかを管理するため、「御林書上帳」という管理台帳が整備されていた。箕作村の島田家も村内の御林を管理しており、島田汎家文書の中にも10通以上の書上帳が残されている。

御林を管理するために整備された書上帳には、樹種、本数、長さ、太さ、直材であるか曲がり材であるか等、木材としての利用を前提とした情報が記載されていた。長さについては、採材を前提としていることから枝下高と考えられ、長さから樹高を類推することは困難であるが、直径については、目通り周囲を尺単位で測定していることから、換算が可能であると考え、島田汎家文書に残された書上帳を分析することとした。3:書上帳を分析する前に

今回紹介するのは、文政4年(1821)の3月から6月にかけて調べられた「御林木数寸間書上帳(島田汎家文書136)」である。この文書は、タイトルから読み取れるように、御林の木数(成立本数)を、寸間(太さと長さ)で一本一本書き上げたもので、500行以上に及ぶ長い文書である。

書上帳の最初には、御林は、箕作村の仙道にあり仙道御林と呼ばれていること、調査を巳年の三月から六月にかけて行ったこと、御林は570間×71間(約1,000×100m)の細長い土地であること、面積が13町4反9畝歩(13.49ha)であることが記載されていた。

これだけであれば、森林構造を想像するのは難しかったが、この文書には樹種別の内訳として、長さ、目通り廻別に詳細な本数が紹介されており、長さは一間単位、目通り周囲は1尺単位で本数を算出してあった。

但し、書上げを読み始めてちょっと問題があった。実はこの書上帳は、役所へ提出する下書きと思われ、張り紙や修正が多い。試しに本数を書き上げて整理してみたところ、総数と内訳は一致せず本当に何本あったのかと聞かれても解釈が出来ない。文書の中には、最初に書かれた数字の上に紙を貼るなどの修正がされており、内訳と総数を比べても、どの修正が真値であるか判断が付かなかった。

現在、大面積の森林で調査を行う場合、調査対象となる全域を対象として、すべての樹木を数えているわけではない。通常は、標準地を設けてその中を調査し、区域面積の全体量を推定している。書上帳の数字に多少の矛盾が生じていたとしても、抽出調査地の面積を基準にして総数を推定する現在の手法に比べると、全域を踏査した書上帳の数字は、はるかに正確な調査を行っているとも言える。

そこで、今回は、内訳に用いた樹種及び寸間別の本数について、最初に墨書した数字を真値であると仮定し、この数を足しあげることで合計本数を計算させて、解析を行った。4:文政4年の仙道御林は

今回の書上帳に記された本数を足し上げたところ、6,654本となった。太さとして示された目通り周囲を用いて現在の研究資料との比較を試みた。目通り周囲は、一般に人間の目の高さにおける直径周囲を意味しており、目の位置には人による差があるため、正確ではないがおよそ1~1.5mの範囲であり、現在、一般に胸高直径として測定している根元から1.2または1.3mの高さにおける直径とほぼ近似している。書上帳には「目通廻○尺」というように、書かれているため、これを直径に換算した。明治以前の尺は複数の単位があるが、1尺=30cm前後が一般的である。さらに目通廻の測定位置と胸高直径の測定位置には多少の違いがある。また書上帳の区分単位が1尺刻みとなっていたことから、本報告では目通廻1尺を胸高直径10cmと単純に換算させた。

書上帳に記載された樹木を樹種別、直径階別に整理したところ、最大直径は210cm(2丈1尺)のナラ16本とトチ4本で、200cm以上の巨樹だけで、56本が記録されていた。樹種別に最大直径の個体を調べると、ブナとクリが190cm、ホオとハリギリが110cm、イタヤ(イタヤカエデ)が80cm、カエデ(具体的な名称は不明)が70cm、その他と思われる雑木が20cmだった。

今回得られた最大個体の大きさを、現在の巨樹巨木のデータと比較したところ、最大個体の樹木はどの樹種でも全国トップクラスに位置づけられた。御林で最大直径を誇っていたナラは、当地が標高500mに位置し、ミズナラよりもコナラが多く分布している場所であることから、コナラではないかと推定されるが、日本一のコナラは広島県東城町にある幹周7.7mで、書上帳にある2丈1尺(7m)のコナラはこのサイズに近い。ブナも、青森県十和田市にある幹周6.01mが最大とされるが、御林に記録された幹周1丈9尺(6.2m)とほぼ同じである。

これらのことから、江戸時代の仙道御林には、現在であれば天然記念物級に相当するような大木がゴロゴロしている山であったことが想像された。

一方で、データを解析してみると、直径10cm以上の樹木だけで6,654本が確認されており、単位面積あたりで換算すると493本/haにも達する。

現在、日本に見られる多くの天然林では、原生状態に近い天然林であっても100~300本/ha程度であることが多く、直径2mを超えるような大径木がたくさん生えていた森林で、その倍近い本数密度が成立していたとすると、現実的な数字であるかどうか若干の疑問が残る。

とはいえ、明治初期でも仙道御林は、「周囲は焼畑などに利用されており、御林は周りとは全く異なる古木が鬱蒼としている森林だった」と境界が明瞭であることを示した文書が残されており、大径木の多い森であったことは間違いない。残念ながら、この森は明治期に払い下げを受けた後、戦前に伐採され、大半がスギの人工林に変わってしまったため、現在は見る影もない。このため、本当にそれだけの本数が成立していたかどうかは定かではないが、地元の古老から聞いた話では、「仙道の御林は太い木がたくさん生えている森だった」と話しており、現在であれば天然記念物級の樹木が林立する林が存在したことは間違いがないと思われた。5:おわりに

仙当御林は、戦国時代の永禄・天正年間に仙当城趾が築造された場所とされることから、この時代には何らかの規制があったと思われる。今回紹介した文政4年に直径2mの大径木が残されるためには、それまでに何百年もの時を経た森林と見て良いとおもわれる。仙道御林の紹介には、「深山険阻」を書かれ、訪れるのが非常に難しい土地であるかのように思われるが、実際には、現在残っている大きな集落からでも御林までは2kmほどと近く、とても深山とは言えない。また、御林の周辺では当時から焼畑などの耕作が行われていたことが記録されており、江戸時代に御林として管理されただけでなく、それ以前から何らかの理由で規制を書けて保護してきた地域ではないかと考えられる。しかし、こうした規制がどのようなものであったのかは不明であり、現在の林をそのまま育てていくだけで、時間が経てば直径2mを超えるような大径木が林立する森林になるのかどうかはわからなかった。しかし、現在であれば天然記念物と称されるサイズの樹木によって構成される森林が、里山地域で存在していたことは、県内の天然林を育てていく上での最終型の一つとして考えても良いと思われた。

備考

本稿は、森林施業研究会山形合宿(2010年10月)および、総合地球環境学研究所中部班秋山報告会(2011年3月)で発表した内容を元に、長野県地理学会・信州地理研究会が2011年3月に編集発行した「信州学の展開 –地域研究と教育実践」に投稿公表した内容を一部改変したものである。

森林施業とリスク

大住克博

未曾有の経験

3.11.の大震災、そしてその中で起きた福島第一原子力発電所の事故は、正に未曾有の災害でした。直後に、それらを目の当たりにした多くの人々が口々に、これを機に世の中は変わる、変わらないといけないと話していたことを思い出します。その後4ヶ月が経過した今では、むしろ、短絡はいけない、情緒に流れてはいけない・・・と、変化を戒めるような論調が力を持ちつつありますが、それがこの経験から学ばないという態度につながっていくのであれば、この災害をより不幸なものにしてしまうでしょう。3.11.が日本列島、あるいは東アジアの環境や我々の社会に及ぼしたことの意味は、これから何十年もかかって明らかになっていくことであり、今はまだとても総括できるものではありません。しかしそれでも、それぞれの立場で3.11.を考え始めることは、この時代を経験した者の後世への責務ではないでしょうか。

3.11.で起きたことの意味の一つには、現代社会と自然、テクノロジーと環境との関係が、時には破綻しうるものだということを、私たちに知らしめたということがあります。森林施業にもきっと、ここから学ぶことがあるはずです。想定外

福島第一原子力発電所の事故において想定外ということばが使われました。「事故原因は未曽有の大津波だ」(2011.03.13. 東京電力社長)という発言に示されているように、津波の高さや、あるいは津波による全電源の喪失という事態は、想定を超えるものであったという見解です。しかし、震災以前に公にされていた科学情報を見れば、これらの事態は全く想像を超えるものではなかったことが分かります。例えば、過去の貞観地震と同規模の津波は450~800年程度の再来期間で繰り返していて、近い将来再び起きる可能性があること(産総研・宍倉ほか 2010)や、大きな津波が原発を襲った場合は、全電源が喪失し炉心損傷に至る可能性があること(原子力安全基盤機構報告2008.08.)は、きちんと指摘されていたのです。したがって、フクシマの惨事は、それが全く想像できなかったのではなく、科学的な情報が反映されず、想定が低く設定されていたために「想定外」となったのだということができます。

森林施業におけるリスク管理の難しさ

このようなリスク(ここでは、作業の安全問題などではなく、管理の技術的破綻のこととして話を進めます)をいかにして的確に想定し回避するかということは、原子力発電に限らず、すべての事業が共通に抱える課題です。一般論としては、まずリスクの把握を論理的、客観的に行うこと、そしてそのリスク情報を関係者の間で共有することが必要です。そして、その情報や判断をもとに、リスク管理を機能させる制度や仕組みを作ることが必要になります。

しかし森林施業には、このようなリスク管理が成り立ちにくい特有の事情があります。まず、森林施業は物理化学のような絶対的原則がない世界です。同じことをしても同じ結果が出るとは限りません。その分リスクは曖昧で把握も想定もしにくくなります。林業技術者に科学的論理よりも経験を重視する傾向が強く、また疑似科学の入り込みが起きやすいのも、このような事情があるからでしょう。

森林施業は長期に渡る営為であり、かつ多様な過程を持つので、全体を把握し見渡した上での判断や管理が難しいという問題もあります。下刈りや間伐といった個別の作業についてのリスクは取り上げられても、収穫にいたるまでの施業全体にわたるリスクが考慮されることはあまりありません。

さらに、森林施業が置かれた社会的な位置にも問題があるでしょう。国・公有林に限らず民有林も含めて、少なからず公的資金に依存する中で、競争などを通しての外部との接触や情報交換が少ない閉鎖的な世界の中で、森林施業は行われています。このことはフクシマ問題における「**村」の状況と類似していて、森林施業においても、客観的なリスク管理の追及や普及を成り立ちにくくさせているのではないでしょうか。

拡大造林後期の不成績造林地や天然更新施業失敗の事例を顧みれば、過去にリスク管理の不足があったことは明らかです。しかし、所詮森林管理上のリスクは、国の存亡には大きくは関わるようなことにはなりにくいので、正面からリスク管理が議論されてこなかったのかもしれません。森林施業におけるリスクの考え方

今後は、リスク管理を科学的な情報にのっとり、かつ現場の状況も考慮した実効性のある技術として、森林施業体系の中に確立していくことが必要です。しかし、そのための考え方や方法については、残念ながらまだほとんど検討されていないようです。したがって、この課題については、もう少し整理された段階で、機会を改めて考えてみたいと思います。ここでは、一つだけ極めて切実な問題として、フクシマのような「とりかえしのつかない」リスクをどう考えるかという点について、私見を述べておきます。

「ゼロリスク」という言葉があります。交通でも食品でも金融でも、全くリスクのない便宜・サービスは在り得ない。市民らが危険をゼロにしろというのは極論であり、何らかのサービスを求めるのであれば、多少のリスクは覚悟しなければ、社会は成り立たない・・・というような文脈で使われることが多いでしょう。

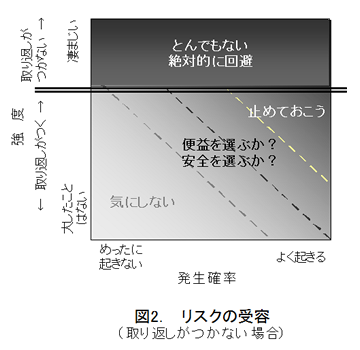

このような議論の中でのリスクは、以下のように表されます。リスク = 強度(凄まじさ) × 発生確率

この下敷きになっているのは、リスクとは相対的なものであり取引できるのだ。厳しいリスクでも滅多に起きないのであれば、受け入れることも有りだという考え方です(図1)。大変現実的な考え方ですが、金融などの世界であればともかく、フクシマや森林施業のように環境に関わるリスクを考える場合には、強い違和感があります。これは、以下の条件の範囲でのみ許される考え方ではないでしょうか。

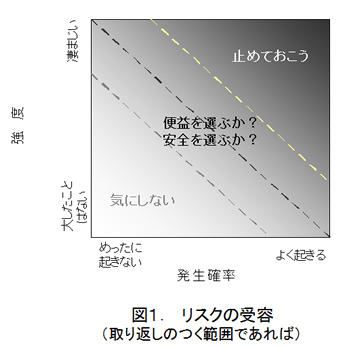

リスク強度 < 被害構造の可塑性限界

つまり、リスクのもたらす結果が取り返しがつく範囲であれば・・・ということです。しかし、自然の過程に大きく依存している森林管理の場合には、森林がひどく崩壊してしまった場合には再生に極めて長期を必要としますし、もう元には戻らないケースもあるでしょう。また森林は多様な機能、便益を社会に供給しているので、その崩壊は企業の破綻よりも社会的な意味を強く持ちます。したがって、取り返しがつかない(つかないかもしれないと予想される)ようなリスクが予想される場合には、それを徹底的に避けるという考えを加える必要があるのではないでしょうか(図2)。これはUNCEDのリオデジャネイロ宣言(1992)の15条にある予防原則

「・・・重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを・・・対策を引き伸ばす理由にしてはならない。」

と同根の考えです。

もう少し噛み砕いて言えば、線引きが難しいであろう「この施業はどこまでやっても大丈夫か?」という議論から始めて時間を浪費せずに、まず「ここから先は絶対にやってはいけない。この技術は使ってはいけない。」ということをはっきりさせることが、森林管理におけるリスク管理の要諦ではないかということです。

流動する森林施業と増大するリスク

森林林業基本計画以降、森林施業体系の大きな転換が続いています。その中で、例えば「針広混交林化」にみられるように、技術的な未完成さのために、結果の不確実性が増大していることも多いでしょう。一方で、間伐促進や温暖化対策などのように、森林管理への公的資金による支援は大きく、その分、森林施業の社会化が進み責任も増しています。林業技術者も、リスク管理と誠実に向き合わねばならない時代になったと考えるべきでしょう。