<研究レポート>

造林、緑化におけるコンテナ苗の利用

遠藤 利明(森林総研・生産技術部)

1. 苗の種類

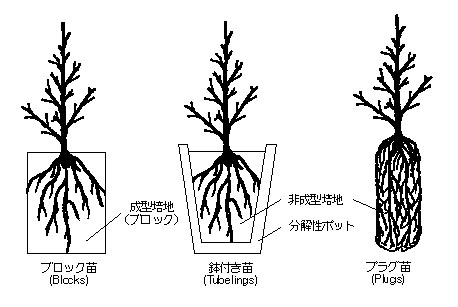

造林や緑化の目的で植樹を行うのに用いる苗は、培地付き苗と裸苗に大別される。我が国では、造林用としては、裸苗が主として用いられている。一般に湿潤〜半乾燥温帯〜亜寒帯では、造林用としては一般に裸苗が旧来から用いられてきた。1960年代頃から、欧米を中心に、育苗や植栽の省力化、合理化を目的として、培地付き苗の使用が始まり、我が国でも「ポット苗」の生産、植栽が始まった。一方、熱帯、亜熱帯では、苗の耐性の大きい培地付き苗が多様な容器で栽培され、現代ではポリエチレンなど、軟質の樹脂フィルム製の袋や筒に培地を充填した苗が広く用いられている。 培地付き苗には、多種多様のものが存在しているが、植栽時の苗の形態から、図-1のように3つの区分で考えると分かりやすい。

図-1 鉢付き苗の区分

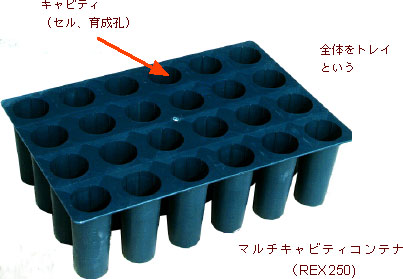

ブロック苗は、成型性のある、つまり、崩れにくい培地に育成して、根鉢を覆う容器を付けずに植栽するもので、我が国で用いられるポット苗や、熱帯・亜熱帯で用いられるポリバック苗がこれにあたる。ポット苗やポリバッグ苗は、土壌を主とする培地を用いるが、その他にピートモスを成型したピートブロック、ロックウールブロックなどがある。鉢付き苗は、易溶性や生分解性のある栽培容器に入れたまま植栽するもので、紙製のペーパーポット、ピートモス製のジフィーポット(商品名)などがある。プラグ苗は、細長い栽培容器で育成し、培地内に伸長した根系によって培地を拘束したものである。培地は、成型、非成型いずれでもいいが、砂質土など、脱落しやすいものは適さない。林業において、コンテナ苗と呼ぶ場合には、狭義にこのプラグ苗を指しており、以下そのように表記する。栽培容器は、素材上、硬質樹脂製がほとんどで、肉厚のあるものと、食品パック容器のような薄い肉厚のものがあり、また、一つ一つの育成容器(キャビティ)が独立したシングルキャビティ式のものと、多数のキャビティが一体で成型されたマルチキャビティ式(図-2)のものがある。前者のシングルキャビティは、それを多数、枠に差し込み固定して、マルチキャビティコンテナのように扱うのが普通で、通常これも含めてマルチキャビティコンテナと呼んでいる。 現在海外で見かける苗のほとんどは、裸苗のほか、ポリバッグ苗とコンテナ苗であり、日本で「ポット苗」と呼ばれている形のものを外国で利用しているのを筆者は見聞した経験がない。

図-2 マルチキャビティコンテナの例(タイ王室林野局などで使用・森林総合研究所設計)

2. コンテナ苗の特徴

コンテナ苗(図-3)の特徴は、小型軽量であることからくる育成、貯蔵・運搬、植栽の能率の良さと、他の培地付き苗に比べて根系の変形が少ない2つの点にある。

図-3 コンテナ苗の例(スウェーデン製HIKO

V150で育成した一年生苗)

(1) 小型軽量なコンテナ苗

温帯の針葉樹や熱帯・亜熱帯での早生樹種用と用いられるマルチキャビティコンテナの育成孔の容量は、50-150cc程度、多くは80-100cc程度であって、この場合、根鉢の径は35-45mm程度、深さは100-150mm程度と、ごく小さなものである。また、広葉樹の場合も、150-250cc程度と、ポリバックやポリポットのような、小さなもので300cc程度、大きなものでは500ccに及び、径も100-150mmに及ぶ、ポット型育成容器に比べて相当小さい。さらに、重量については、コンテナ苗の場合には、保水量と気相容量を同時に少ない容量で確保するため、孔隙率の高いピートモスなどの有機培地を常用するため、重量の大部分は培地に含まれる水分になる。したがって、重量は、その時点での保水量にもよるが、小さなものは20グラム、重くても100グラム以下という軽量なもので、300グラムから500グラムにも及ぶ土壌を培地に常用するポット型育成容器に比べて、ハンドリングが容易である。

マルチキャビティコンテナは、一つの育成器(トレイ)に数十の育成孔を持つため、培地の充填、播種、運搬、貯蔵などの能率が極めてよく、培地充填、播種、覆土、灌水など一連の作業を機械によって自動処理することも可能である。さらに、多数のトレイをはめ込むことの出来る枠(パレット、フレーム)を使うと、千本以上もの苗を一度に運搬することが可能となり、苗畑内でのハンドリングの一切をフォークリフトで処理することも可能になる。また、貯蔵・運搬を高密度で能率的に行うことが出来るので、冷温帯・亜寒帯の苗畑での冷凍・冷蔵保存や、パレットに乗せたままでの山出しなどの能率化が行える。なお、コンテナ、ハウス、育成床など、初期にある程度まとまった設備投資が必要となるという経営上の難点はある。

コンテナ苗は、根鉢付き苗であるうえ、根鉢が小さく、細長いので、植栽が簡単である。特に土壌が膨軟で水分に富む湿潤温帯の林地においては、根鉢の形状をした小孔をつくり、そこに苗をはめ込むだけの非常に簡易な作業であり、このような孔を押し込み形成するディブルという道具や、くちばし状の先端を踏力によって開いて孔をこじあけ、上部の中空パイプから苗を落とし込む構造のプランティング・チューブが広く使用されている。プランティング・チューブをつかった場合には特に植え付け能率が良く、一人一日当たりの植え付け本数は一般に2000本とされている。

(2)コンテナ苗の根系の変形防止

滑らかな内壁と平坦な底をもつ栽培容器(広義のコンテナ)で苗を育成した場合、内壁に沿って回転しながら下降する側根、底面で垂下を妨げられ底面上を蛇行する直根、内壁面に沿って回転しながら底面に達し底面の隅に沿って幾重にも回転する側根という、3つの根系の変形が生じる。第3にあげた変形は、ポットから根鉢を取り出した場合、よく目に付きやすく、広く認識されている。これらの変形は、樹種の特性に強く影響されるが、例えばマツ属の場合には、そのような苗の時の変形のまま肥大するため、植栽後太い根が幾重にも巻き付いたボール上の根塊を形成し、成育不良、風倒や根腐れの原因になる。他の樹種においても、程度の多少はあるものの、このような苗の根系の変形が長年にわたって成木に障害を及ぼす恐れがあると考えられる。筆者の植木鉢へポット苗とコンテナ苗を植栽して2成長期後に根系を比較した実験(図-4)によると、スギとヒノキのポット苗についても、このような障害の起きる恐れがあると推察される。

図-4 一年生苗植栽2年後のコンテナ苗(左)とポット苗(右)

マルチキャビティコンテナでは、このような著しい根系の変形をふせぐため、エア・プルーニング(空気根切り)を利用している。エア・プルーニングは、根が十分な通気性と体積を持つ空気層に到達した場合、根端を機械的に剪定されたのと同様に、伸長を停止する現象である。マルチキャビティコンテナでは、育成孔の内面に「リブ(肋骨)」と呼ばれる低く鋭い壁を垂直に配置して、側根の回転を止めるとともに、下方へ誘導している。底部は、根が止まらずに誘導される程度のすぼみ型か、すぼみ無しの、全開口あるいは培地の脱落を防ぐための粗いグリッドがはいっている。底面を空気層とするため、マルチキャビティコンテナは、育成時は中空に懸架する。

直根およびリブに誘導された側根は底面に達すると、マルチキャビティコンテナ下方の空気層に触れ、根が「切られ」て、伸長を停止する。それとともに根元(つまり上方)で新たな分枝を発生する。新たな分枝はやがて同様に停止し、さらに分枝を生む。こうして、裸苗を地植え育苗するときの「根切り」作業と同様のことが自動的に行われ、培地内の根の密度が高くなるとともに、植栽後の根の伸長開始点となる根端が非常に多数形成され、根鉢のしまった良苗になる。

3. 育成・利用上の技術的課題

コンテナ苗の育成技術については、地植え栽培や、容量が大きいうえ、扱いやすい土壌ベースの培地を使用するポット育成にくらべて、より精緻で集約的な管理が必要なので、樹種ごとに適した培地の選定、成苗サイズに応じたキャビティ容量、形状の選定、成育段階に応じた養水分や光量の管理方法などを見いださなければならず、試験育成を重ねる必要がある。また、緑化樹や造林用の「大苗」の育成については、コンテナ苗の育成例が海外にも乏しく、またそれに適した200-500cc程度の大容量のマルチキャビティコンテナがあまり市場に出回っていないため、マルチキャビティコンテナそのものを開発することも検討する必要がある。

コンテナ苗は、小苗でも活着がいいので、例えばスギの一年生苗でも植栽が可能である。この場合、100cc程度の小容量のコンテナで、苗高が20cm程度のものになり、育苗、貯蔵、運搬、植え付けコストが大幅に低減することができる。しかし、このままでは、下刈のかかり増しや被圧による成育不良の心配があるので、造林方法を工夫する必要がある。

有望と考えられるのは、樹脂フイルムによるマルチングで、笠間市内の国有林で試験を行っているが、フイルムの選定など、検討を進める必要がある。なお、樹脂フィルムによるマルチングと聞くと、「生分解性フイルム」でなければならないという指摘をよく受けるが、実は、林業用マルチの場合、問題となるのは、「分解しない」ことではなく、林地の強烈な紫外線により瞬く間に「分解してしまう」ことである、というのが実態で、生分解性樹脂フィルムは高価であり、また接地面では速やかに分解するので、使用は不適当であるように思える。生分解性を必要とするのは、紫外線の届かない地中に埋もれてしまう場合である。むしろ、唯一と思われる環境上の不安は、シカなどの野生動物が誤食して、健康に重大な障害を及ぼす恐れがあるのかどうか、という点であり、この点についての解明の必要がある。

植栽を機械により行うのには、同じ苗長でも、格段に小径、軽量であるコンテナ苗を使用しないと、大径で重いポット苗の場合は巨大な装置になり、裸苗の場合は、土に深く埋め、根系をなじませるため、複雑な装置になってしまう。コンテナ苗の植栽を機械で行う場合、植栽だけの単工程では、2000本/人日の人力功程を十分に上回るのは、障害物の少ない平坦ないし緩斜地でない限り困難であるので、機械の高出力を利用して、高速で地拵・耕耘・植孔堀・植栽を一貫処理することが有利である。この場合、林地の植生を抑制するような地表処理を行ったり、さらに樹脂フィルムマルチの自動展張まで功程に含めることも検討できる。前者の例として、北欧で広く行われているのは、マウンディングといわれる天地返しによるスポット地ごしらえで、低湿地における畦上げ効果とともに、埋土種子を含まない心土で地表を覆うソイルマルチによる植生抑制効果を狙ったものである。我が国の林地においてもこのような、特に植生抑制効果の高い地表処理技術およびその機械施工方法について、検討を進める必要がある。

コンテナ苗には根系の変形がポット苗に比べて大幅に改善されたとはいえ、地植えされた苗に比べて、いまなお変形はのこっている。このため、残された変形が植栽木の成長にともなって、どのような影響を及ぼすかについて検討をする必要があり、また、変形をさらに少なくするようなマルチキャビティコンテナの研究開発をすることも必要である。

4. コンテナ苗の利用

コンテナ苗の利用は、従来の裸苗や、ポット苗に替えて、作業の能率化や、ポット苗の根圏の根系の変形の問題を解消するというだけではなく、小型軽量で低コスト、また植栽が容易なコンテナ苗を導入することによって、造林や緑化における新しい手法を適用する可能性がある。まず、苗のコストが低く、植え付け功程が高いことから、haあたり5千本以上というような、より高密度の植栽が可能になり、これは、広葉樹林造成に特に有利と考えられる。すなわち、広葉樹は、裸苗生産が定着していないため、緑化種苗業界の生産するポット苗に広葉樹造林が頼っている現状にあるが、コンテナ苗による広葉樹種苗の生産が行われれば、数分の一の苗の価格と数倍の植え付け功程を生かして、従来と変わらないコストで高密度植栽が可能になると考えられる。

また、種子の保存技術が未熟であり、種子の豊凶が著しいブナなどの樹種は、低温あるいは冷凍貯蔵により、苗による保存の可能性があり、ブナ林の計画的な造成に寄与することも期待できるのではないかと考えている。

海外での造林について、熱帯・亜熱帯の半乾燥地などにおいては、広大な平坦〜緩斜地の未立木地が多く存在し、地球環境や地域の自然の改良の面から、大規模高速造林の必要性が高いと考えれている。早生樹種などによる商業的なプランテーションにおいては、すでに大量生産に適したコンテナ苗の導入が進められているが、郷土樹種なども対象として、大型自走機械による地ごしらえから植栽までの一貫作業システムをコンテナ苗を核として研究開発を進めるのも得策ではないかと考えている。